「産後はどれくらい入院するのだろう?」

「出産後の病院で快適に過ごせるアイテムを知りたい」

とお考えの方へ。出産後は産院や病院で入院します。その期間は決まっておらず、出産方法や産後の経過によって変わります。

入院中は生まれたばかりの赤ちゃんもいて、当然いつもの生活と同じとはいきません。快適に過ごすためには、事前に自分のお気に入りグッズを準備しておくのがおすすめです。

この記事では、出産後の入院期間や入院中に快適に過ごす方法・おすすめのアイテムをご紹介します。出産を控えている方は、ぜひ最後までお読みください。

出産や検査などではどれくらい入院が必要になるの?

出産後の入院は、一般的に以下の通りです。

・正常分娩・無痛分娩:約5日前後日

・帝王切開:約7日前後

帝王切開はお腹を切開しているので、正常分娩よりも回復に時間がかかります。上記の期間はあくまでも一般的な場合で、出産後の傷や悪露・子宮の状態を含めて回復状況を診察してもらい、医師がOKを出せば晴れて退院です。

産後の入院中は、ママの回復と並行して赤ちゃんの検査も行われます。生後5~6日後から「マススクリーニング」と呼ばれる先天性の病気を見つける検査や聴力検査などを行い、健康状態を診ているのです。

入院期間の短縮・延長はできる?

産後の入院期間は、状況によって短縮や延長ができます。しかしママが自由に決められるわけではなく、入院ベッドの空き状況やママ・赤ちゃんの状態などを基に医師が判断することが基本です。

すでに上のお子さんがいたりペットがいたりする場合、入院の短縮を希望するママもいます。この場合、産後の経過が良ければ、医師の判断で1日程度早めることができます。

反対に産後の生活が不安・授乳が上手く行かないなどの理由で入院の延長を希望するママもいます。この場合、入院ベッドの状況などを考慮して医師がOKとすれば延長できます。

病院での快適な過ごし方とは?

病院では食事やシャワーの時間が決まっているなど、ある程度の制限があります。産後に病院で快適に過ごすポイントについて、以下の順番で解説します。

・入院中に病院で行うこと

・ホットアイマスクでリラックス

・イヤホンで自分の癒し空間を作る

・タブレットでお気に入りのドラマや映画を見る

入院中に病院で行うこと

産後の入院は、ママの体力回復と、退院後に赤ちゃんをお世話するための指導を受けることが主な目的です。

赤ちゃんのお世話をする指導とは、以下が挙げられます。

・授乳指導

・調乳指導

・沐浴指導

・おむつの替え方

母乳の上手な飲ませ方を教わる「授乳指導」、粉ミルクの作り方を教わる「調乳指導」、赤ちゃんをお風呂に入れる方法を教わる「沐浴指導」、そして頻繁に変えなければならない「おむつの替え方」は、退院後に自宅で育児をするために、病院である程度マスターする必要があります。

病院では、ママの体力回復と同時に上記のような赤ちゃんのお世話の指導を受けながら過ごします。

産後、数時間は病院側で赤ちゃんを預かってくれます。ママの回復状態が順調なら、産後24時間あたりから「母子同室」として赤ちゃんとママ、2人での生活がスタートします。

母子同室になれば、昼夜問わず2時間おきに泣く赤ちゃんのお世話をしながら、空いた時間で休憩したりお世話の方法を教わったりするのです。

ホットアイマスクでリラックス

産後のママはアドレナリンの分泌が増え、“産後ハイ”と呼ばれる状態です。そのため寝る時間があるのに寝付けない……というママが増えます。

そんな時はリラックスすることが大事で、ホットアイマスクなどがおすすめです。寝付けないときにアイマスクとして装着すると、血管が広がってリラックスしやすくなります。

イヤホンで自分の癒し空間を作る

産後は入院ベッドの上で過ごすことが多く、音楽や動画など自分なりの息抜きが必要です。スマートフォンで音楽や動画を直接流すと周りの迷惑になるので、イヤホンが欠かせません。

特に数人のママが同じ部屋で過ごす「大部屋」は、音で周りに迷惑をかけないように配慮が必要です。しかしほかの赤ちゃんの泣き声も響くので、イヤホンで好きな音楽を流し、なるべく快適な空間を作りましょう。

イヤホンを使っていても、赤ちゃんの泣き声や看護師さんの呼びかけは聞こえる程度の音量にすることをおすすめします。

タブレットでお気に入りのドラマや映画を見る

赤ちゃんが寝ている間、体調が良ければタブレットで動画を観るのもおすすめです。テレビがあるかは病院やお部屋でバラバラなので、スマートフォン以外にタブレットを持っておくと良いでしょう。

Wi-Fiがない病院なら、見たいドラマをあらかじめダウンロードしておくと安心です。家族と頻繁に連絡を取ったりYouTubeで動画を観たりしたいなら、ポケットWi-Fiの用意もおすすめします。

病院での入院時にオススメのアイテムとは?

産後の入院生活を快適に過ごすために、以下のアイテムがおすすめです。

・長めのUSBケーブル

・AC充電器

・スマホやタブレットのスタンド

・着圧ソックス

・お菓子やゼリー飲料

それぞれについて、順番に解説します。

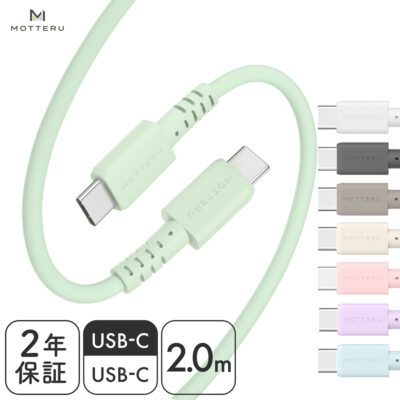

長めのUSBケーブル

病室のほとんどはベッド周りにコンセントがあります。しかしベッドから近い位置にあるとは限らず、USBケーブルの長さが足りないとスマートフォンが宙づり状態になったり、ベッドで寝ながら操作したりができません。

そこで大活躍するのが長めのUSBケーブルです。スマートフォン以外もタブレットやPCなどを充電したいなら、電源タップもおすすめです。

長さとしては、だいたい2mほどあれば十分でしょう。長さはケーブルバンドでまとめて調整しましょう。

・やわらかく、絡まない

・赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち

・断線に強い

・スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電

・もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全

・好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)

・ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利

・安心の2年保証

AC充電器

スマートフォンや携帯電話の充電のためにAC充電器は、入院中でも大活躍します。コンパクトな物から、複数の出力を備えている物などいろいろな種類があります。急速充電対応のAC充電器もあれば便利です。

AC充電器については、「AC充電器の選び方とは?用途・目的から考えよう!」で解説しておりますのでぜひご参照ください。

AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証(MOT-ACPD35WU1)

・USB-CポートとUSB-Aポートを搭載

・Power Delivery対応

・ハイパワーの充電を安心・安全に

・軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用

・かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる

・折りたためる可動式プラグ採用

・安心の2年保証付き

スマホやタブレットのスタンド

入院中にゆっくりドラマや映画を見たいなら、スマホやタブレットのスタンドもおすすめです。入院ベッドにテーブルがあるならスタンドタイプが使えますし、もしテーブルがないなら手すりなどに設置できるアームタイプが活躍します。

スマホやタブレットのスタンドは、入院中はもちろん退院後もお風呂やキッチン、ベッドで使うことができます。

タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためる 1年保証(MOT-SPSTD05S)

・スライド可動式なので端末のサイズに合わせて調節可能

・角度だけではなく高さ調節も可能

・コンパクトに折りたためて持ち運びに便利

・iPad ProやNintendo Switchにも対応

・スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能

・シリコンパッドでしっかり固定・保護

・安心の1年保証付き

着圧ソックス

出産が終わるとホルモンバランスや体内に水分バランスが乱れ、むくみやすくなります。中には今まで経験したことがないほどのむくみが出て、びっくりするママもいます。

足のむくみが気になるときは、着圧ソックスがおすすめです。履くだけでむくみ対策ができ、産後すぐ着用できます。

お菓子やゼリー飲料

病院で食事やおやつは出るものの、授乳したり夜泣きで起こされたりするとお腹が空くものです。病院では売店もありますが閉まっている時間もあるので、お菓子やゼリー飲料・軽食を持っておくことをおすすめします。

これだけは注意!病院でのNG事項やマナーなど

産後の入院生活では、以下のことに気を付けてください。

・面会のルールは守る

・スマートフォンや携帯電話が使用できるか確認する

・消灯時間を守る

それぞれについて、順番に解説します。

面会のルールは守る

病院ではまだまだ新型コロナウイルス感染症の警戒が続いており、産後の面会に制限を設けている病院も多いものです。赤ちゃんに会いたい!と心待ちにしているパパや親族も多いかと思いますが、面会で人数や時間を制限されている場合、必ず守るようにしましょう。

入院中に足りないものを家族に持ってきてもらうときも、本人に直接渡せず、病院や産院側で受け取るほど警戒しているケースもあります。

スマートフォンや携帯電話が使用できるか確認する

病院では、スマートフォンや携帯電話が使用できる場所や使用に関する制限があります。使用できるかどうかに関しては、病院職員の方などに確認しましょう。入院中、個室であればある程度自由にスマートフォンや携帯電話が使用できる場合がありますが、通話する際は大部屋なら病室を出て通話するなどの配慮が必要です。また病院職員から、使用に関して指示があった場合は、その指示に従いましょう。

入浴・シャワーは医師の許可が出てから行う

多くの病院では、21時ごろが消灯時間となっています。母子同室で赤ちゃんがいると昼夜問わずお世話しなければなりませんが、消灯時間が来たらテレビや電気を消すようにしましょう。